Depuis le 1er Janvier 2013, la RT 2012 est applicable pour toutes les constructions neuves avec comme objectif général la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment.

Les trois exigences réglementaires principales sont :

- limiter la consommation totale de l’énergie,

- définir une efficacité énergétique optimale du bâtiment et

- assurer le confort d’été.

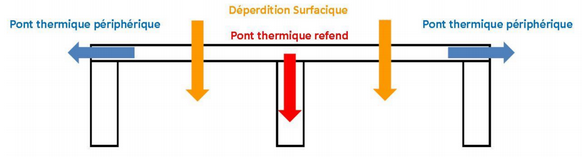

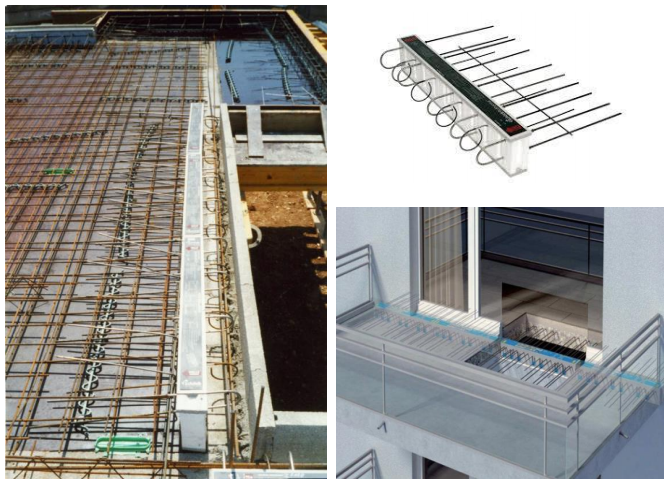

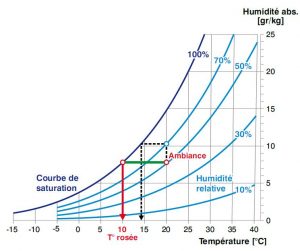

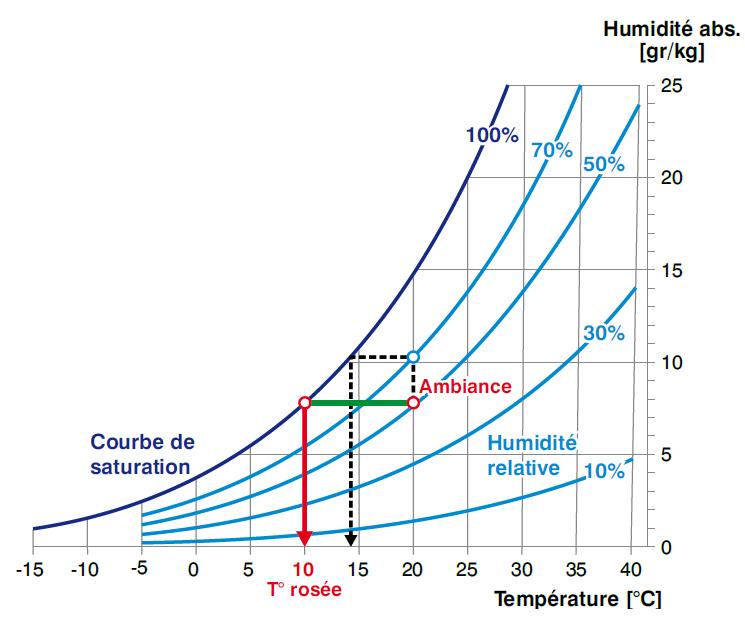

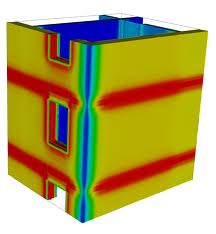

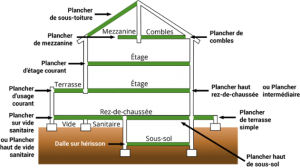

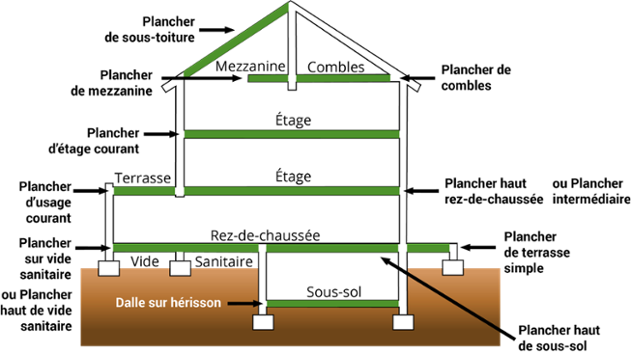

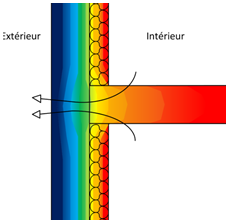

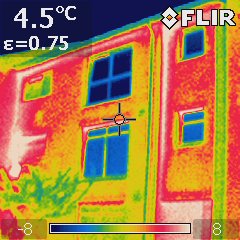

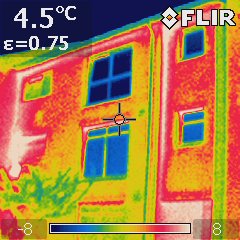

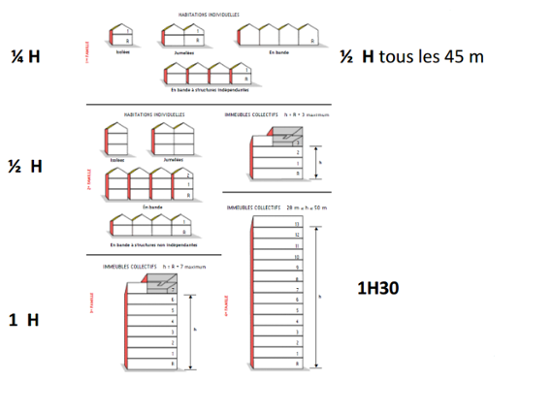

Les limites réglementaires portent sur ces trois performances, le plus souvent au moyen de certains paramètres qui interviennent dans les calculs effectués par les bureaux d’études thermiques, comme la transmission thermique des parois (murs, planchers) ou les pertes (« fuites de chaleur ») au niveau des ponts thermiques (Psi). Les caractéristiques du bâtiment (type, surface…), son emplacement (localisation géographique, altitude), les matériaux mis en œuvre déterminent les valeurs de ces limites et permettent aux maîtres d’ouvrages de définir le cahier des charges de l’ouvrage.

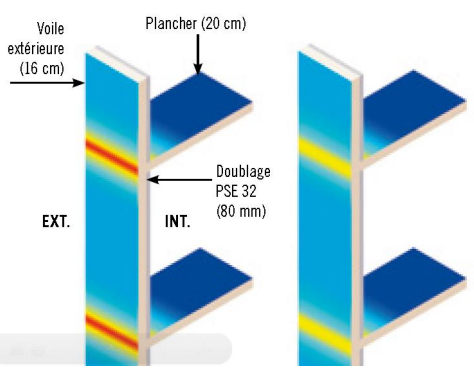

Les exigences des constructions de la RT 2012 entrainent à dimensionner des planchers de plus en plus performants. Au-delà du plancher Up 0.23, ce sont les ponts thermiques qui deviennent prépondérants et la performance globale du plancher est altérée. De plus l’augmentation des épaisseurs de languette des entrevous fait augmenter le coût moyen du plancher pour un gain de performance relativement faible.

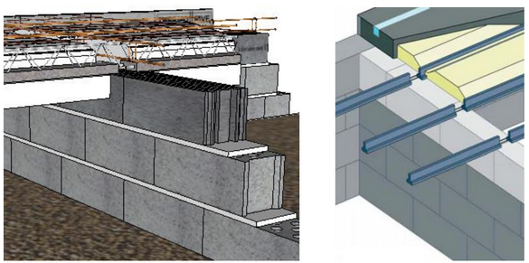

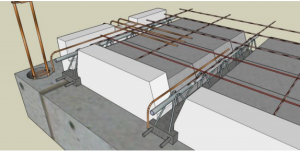

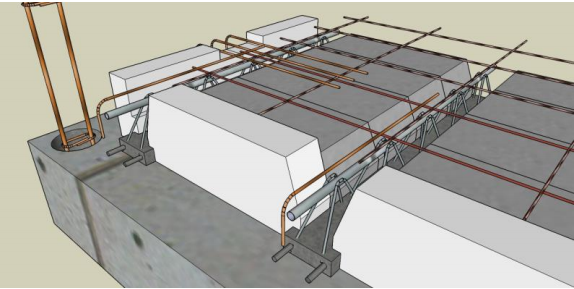

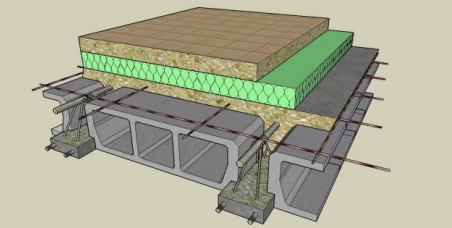

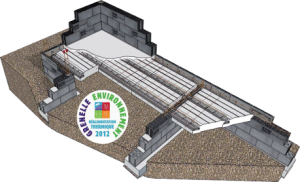

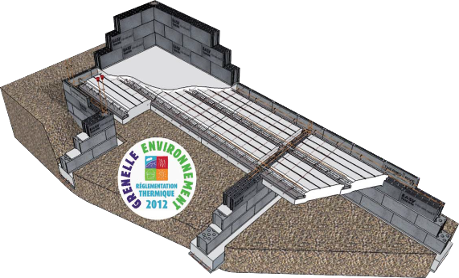

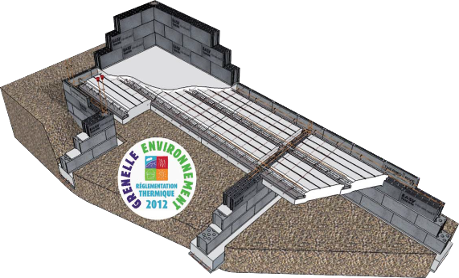

Fort de son expérience et du succès rencontré avec le système constructif EASYTHERM®, depuis son lancement en 2010, le groupement EASYGONE® innove en 2014 en proposant le vide sanitaire nouvelle génération : le plancher EASYPSI®.

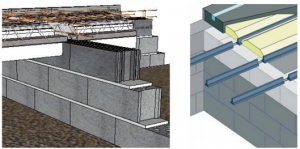

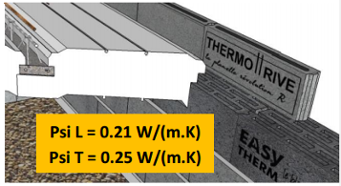

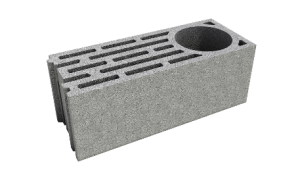

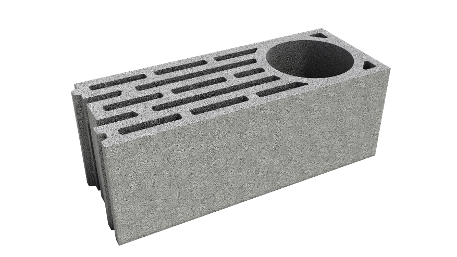

En Utilisant les performances combinées du bloc EASYTHERM® et de la planelle THERMO’RIVE®, le plancher EASYPSI® assure le traitement des déperditions, surfaciques et linéiques (Ѱ), afin d’optimiser la performance thermique du plancher bas sur vide sanitaire, à entrevous polystyrène, sans avoir recours systématiquement à la mise en œuvre de rupteurs thermiques Pse.

De réels avantages pour les constructeurs de Maisons Individuelles, une solution technique universelle et économique.

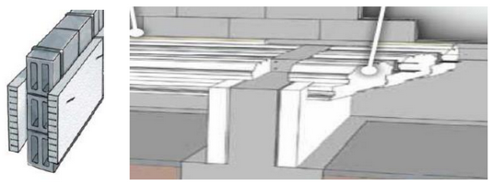

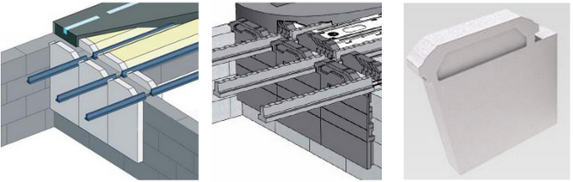

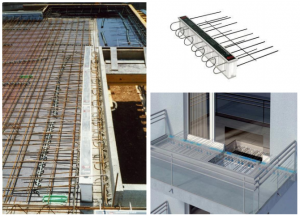

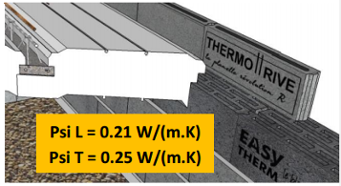

La planelle THERMO’RIVE® R = 0.85 M².K/W assure en une seule opération, le traitement des ponts thermiques linéiques longitudinaux et transversaux, et assure le coffrage de l’about de dalle du plancher.

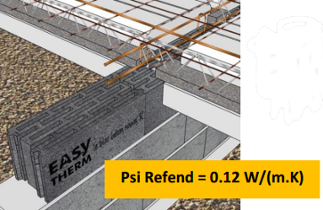

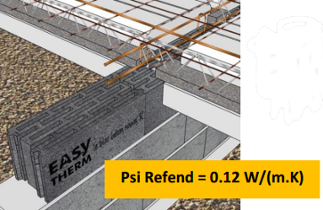

Le bloc EASYTHERM® R = 1.44 M².K/W (Bloc+Rsi+Rse) permet de réduire de 70% les pertes linéiques du Refend Central lorsqu’il est mis en œuvre uniquement en dernier rang.

Mis en œuvre seul en dernier rang de soubassement sur toute la périphérie du plancher, le bloc EASYTHERM® réduit de 30% les ponts thermiques longitudinaux et transversaux.

Associé à la planelle THERMO’RIVE®, le système constructif offre

des performances optimales recherchées pour les constructions

RT 2012.

Le Plancher EASYPSI® : c’est 4 solutions distinctes de mise en œuvre, associées à 5 types de planchers à entrevous PSE Up 0.33 à Up 0.15, étudiées avec 2 types d’élévations parois, blocs béton de granulats courants, blocs EASYTHERM®.

Un exemple : Une maison de 90 m², élévations paroi en blocs EASYTHERM®, un plancher composé d’un entrevous PSE Up 0.23 associé à la Planelle THERMO’RIVE® en rive, le dernier rang de soubassement du Refend central réalisé en bloc EASYTHERM® correspond en termes de performance thermique à un plancher avec entrevous PSE Up 0.10 seul : EASYPSI® 10. (Cf. Etude CERIB n°2080/13).

EASYPSI® : Une simplicité de mise en œuvre sans aucune incidence pour les corps d’états secondaires, pour une performance thermique garantie. Le Plancher EASYPSI® : la solution la plus économique pour être conforme à la RT 2012.

Consulter toutes les différentes valeurs des Psi des planchers EASYPSI :